まず最初に、本記事はメーカー様(TP-Link社)より商品を提供頂いた上での記事となる。

提供品だろうがなんだろうが正直に書き記すスタイルは変えるつもりは無いので、偏見無しに一読いただきたい。

自分は以下記事でも記載している通り、同社製品であるDeco M5を愛用していた。

Deco M5はメッシュWi-Fi環境を安価に構築でき、かつ性能面でも優れた製品であり大変に重宝していた。

そしてこの度、TP-Link社様より、Archer AX73をご提供頂き、以下のレビューを書いている。

それと同時に、RE605Xもご提供頂いたので、今回はそのレビュー記事となる。

ガッツリ2ヶ月程度使い込んだ正直なレビューだ。

RE605X の基本データ

TP-Link について

TP-Linkは1996年に設立された会社。

コストパフォーマンスに優れたネットワーク製品を多数提供している。

詳細は前回記事を参照。

RE605X について

製品情報としては以下の通り。

スペック値について書き出してみると以下の通り。

| TP-Link RE605X | |

|---|---|

| サイズ(アンテナ含まず) | 74.0×46×124.8 mm |

| ワイヤレス規格 | 2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/b/g 5.0GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a |

| 周波数 | 2.4GHz+5.0GHz |

| 最大通信速度(理論値) | 2.4GHz:574Mbps 5.0GHz:1,201Mbps |

| ワイヤレスセキュリティ | 64/128-bit WEP WPA/WPA-PSK2 暗号化 |

| 消費電力 | 10W |

| インターフェース | 1Gbps LANポート x 1 |

| プロトコル | IPv4 |

| その他 | TP-Link OneMesh対応 デュアルバンド アクセスポイントとして利用可能 |

アンテナは上下に可動するものが2本ついている。

なんだかものすごく既視感がある。

本機もWi-Fi6には対応している様子だけどIPv6には対応していない様子。

TP-Link Archer TX3000Eでもそうだったが、惜しいところでもある。

本機はTP-Link OneMeshに対応している。

TP-Link OneMeshに対応しているルーターに対し、TP-Link OneMeshに対応している中継機をかませば、メッシュWi-Fiのような環境を構築することができる、というもの。

メッシュWi-Fiついては過去記事で触れているので、よければ参照いただきたい。

そして実は、本機のキモはTP-Link OneMeshではなく、デュアルバンドアクセスポイントであるという事に注目いただきたい。

これらの理由は後述する。

RE605X の外観

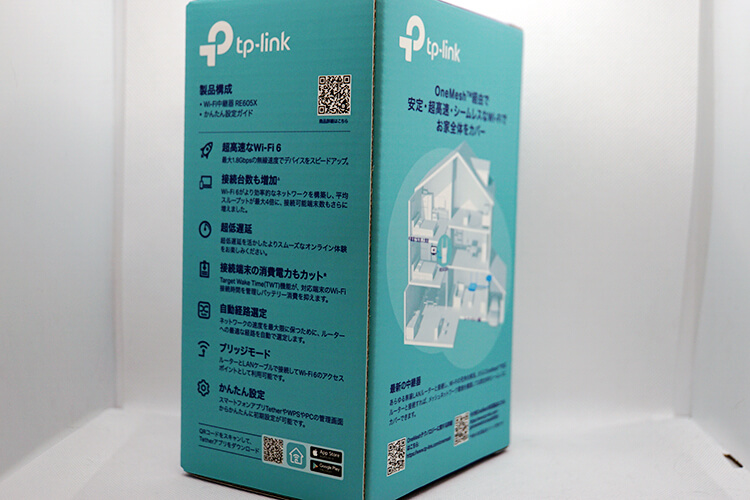

外箱。相変わらずどんな機能を有しているのかがわかりやすい。

一方で、情報過多ぎみである。

箱から本機を取り出してアンテナを立てたところ。

このアンテナは上下に可動式であり、360度回転することが可能。

すごくフィン・ファンネル。

すごくフィン・ファンネルです。

本機後ろは冷却の為か、段々造りになっている。

造形としては美しいが、ホコリが溜まった際にはよくなさそうだなという印象。

本機正面右側にはWPSボタンが備わっている。

本機正面左側にLANポートがある。

有線でルーターに接続すればアクセスポイントになるし、PCやテレビ等に接続すれば無線子機としての使用も可能というスグレモノだ。

設置した際にはギリギリ2つ目の電源ポートが使用できるように設計された親切仕様。

もちろん管理はTP-Link Tetherアプリで可能。

設置場所の良し悪しや、本機に接続されているクライアントの管理が可能だ。

RE605X の残念なところ

TP-Link OneMeshが微妙(改善)

恐らく、本機の売りとしたいところであろうTP-Link OneMeshがすこし微妙。

というのも、ハンドオーバーがうまく稼働していない印象を受けるからだ。

本機は上述したように、RE605Xの設置場所の良し悪しをアプリから確認することが可能だ。

これによって上記画像のように、中継機を相応しいロケーションに設置することが可能となっている。

が、しかし、このように設置したうえでも、RE605Xに何故かハンドオーバーがされない。

RE605Xの真横に移動してもハンドオーバーが行われないのだ。

ハンドオーバーされたか否かの確認はアプリから監視することができるので、リアルタイムでの遷移状況を見ることができるのだが、全然遷移しない。

親機であるArcher AX73の電波が強すぎるのかと思い、ロケーションアシスタントが怒るぐらいの距離に設置してみたところ、それでやっとハンドオーバーがスムーズに行われた。

だがしかし、本機は中継機なのだ

本機はあくまで電波の橋渡し機器であり、ルーターの速度をもった電波を出すことはできない。

ロケーションアシスタントが怒る距離というのは、ルーターとの距離が遠く、電波が微弱であるということ。

その微弱な速度を有したものを橋渡しされても… という状況だ。

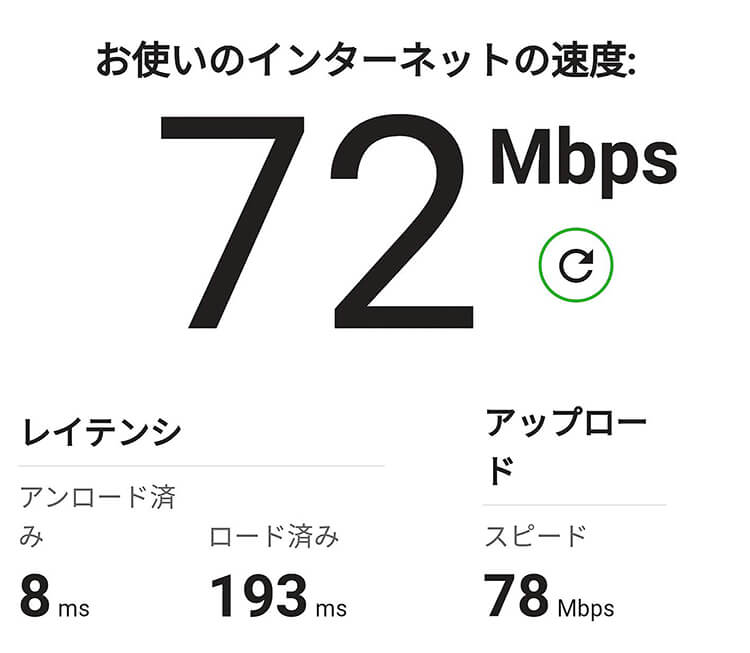

結果としては以下のようになっている。

Archer AX73では450Mbpsも出ているにも関わらず、だ。

筆者はTP-Link Deco M5という、優れたメッシュWi-Fiに慣れ親しんだ身である。

あまりの結果にすこし、拍子抜けしてしまった。

ファームアップで劇的改善

この事象は、発売後に実施されたファームウェアのアップデートにより大幅に改善された。

FWのアプデ後に、物は試しにOneMesh機能をONにしたところ、なんと以下のような速度をマークした。

まさかのアクセスポイントよりも高速な値を計測。

無論ハンドオーバーも大変スムーズに行われ、不満点が一気に解消された。

やったぜ。

設置が微妙

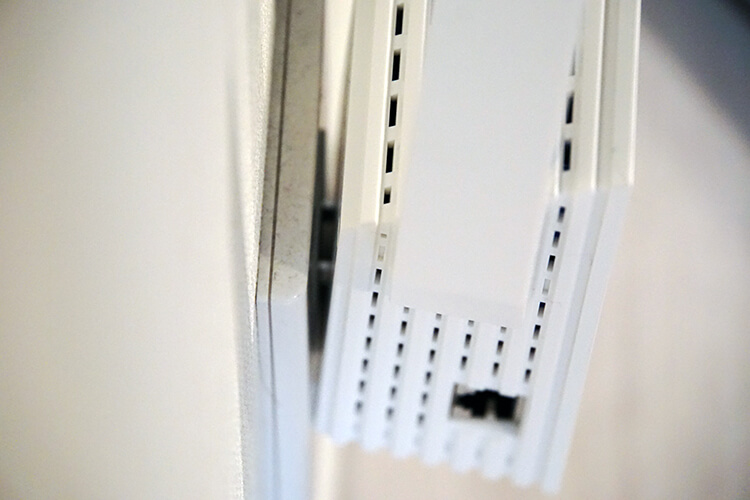

まずは以下を見ていただきたい。

設置してしばらくすると、自重で傾く。

フィン・ファンネルを真上に設定しているからかなんなのか、はたまた前頸部がせり出ているデザインゆえの弊害なのか、暫くするとこのように傾いてくるのだ。

これですっぽ抜ける、ということは無いにせよ、普通に危なくないかこれ。

コンセントの直付けには少し懸念点が見受けられるため、電源タップに接続するなどして重力を拡散させる必要があるだろう。

RE605Xの良いところ

デュアルバンドアクセスポイントとしての使用で輝く

本機は上述したように、ルーターへ有線接続することでデュアルバンドアクセスポイントとして使用することが可能となっている。

これがすこぶる快適。

宅内有線LAN環境が無いと、という話ではあるのだけども、その環境さえあれば高速のアクセスポイントを作成することができる。しかもなぜかTP-Link OneMesh利用時(中継機モード)よりもハンドオーバーがスムーズなのである。(2022年改善)

中継機モードのときは、真横に移動してもハンドオーバーが全然行われなかったにも関わらず、アクセスポイントとして利用した際には、より電波強度の強いほうへスムーズに遷移したのだ。

使用環境、設置場所、測定機器はすべて同じ。

なのになぜか、と考えると。。。

ちなみに、モードは上記のように、アプリからワンタッチで変更可能。

もちろん有線接続を行わなければアクセスポイントモードへ変更することはできない。

そして、アクセスポイント利用時には以下のような測定結果をマークしている。

速い(確信)。Deco5よりも全然速い。うーん…TP-Link OneMeshと比べてこの速度差は、露骨すぎるな。

なかなかに魅力的な数値を確認することができた。Deco M5よりも全然良い結果だ。

にしても、ネットワーク機材は各家庭環境に大きく依存する製品、ということを踏まえてもこのモード差の速度に、ここまで差があるとはなぁ。

RE605X の総評

2ヶ月近くあれやこれやいじっていたけど、残念ながらこの結論は揺るがなかった。

本機を検証するにあたり、Deco M5はとても優れていたのだな、と改めて認識することになってしまうという、すこし残念な結末となってしまった。

導入当初は正直こんなもんか、と思ってしまったのだけれども、ファームウェアのアップデートにより大幅に魅力度が上昇、一気に主戦力になってくれた。

メッシュWi-Fiに匹敵する利便性と安定した速度は中々に便利。

導入した際には必ずファームアップをするようにしよう。